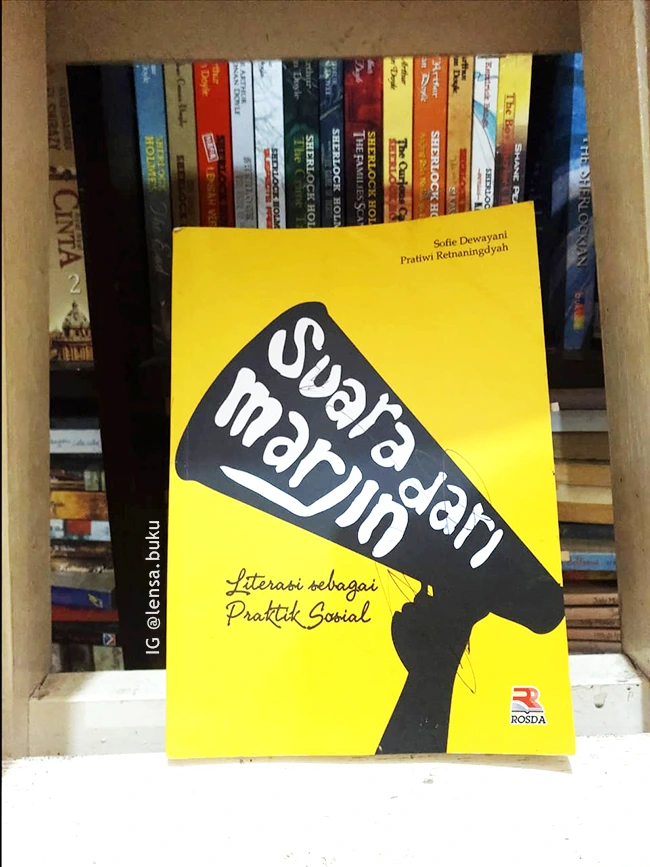

Judul: Suara dari Marjin

Penulis: Sofie Dewayani dan Pratiwi Retnaningdyah

Penerbit: PT Remaja Rosdakarya

Cetakan: I – Mei 2017

ISBN: 978-602-446-048-8

Tebal: 234 halaman

Genre: Nonfiksi, Buku tentang Buku, Literasi

Rating: 4/5

Ketertarikan saya dengan buku bertema buku dan literasi menjadi motivasi utama saya ketika ditawari untuk mengulik buku bersampul kuning dengan ilustrasi pengeras suara yang unik ini. Awal membacanya, kening saya cukup berkerut karena banyaknya istilah ilmiah yang kurang familiar di telinga saya. Namun, semakin saya membacanya, semakin saya menikmati coretan dan gagasan di dalamnya.

Sesuai judulnya, Suara dari Marjin berisi gagasan tentang literasi sebagai praktik sosial yang memuat pemaknaan baru dari kaum marjinal yang, mungkin selama ini, terlewatkan oleh kita. Buku ini ditulis oleh dua orang penulis bernama Sofie Dewayani dan Pratiwi Retnaningdyah sebagai bentuk yang lebih ringan dari adaptasi tesis atas penelitian mereka di bidang literasi. Sofie melakukan penelitian pada komunitas anak jalanan, sementara Pratiwi mengeksplorasi praktik literasi pada Buruh Migran Indonesia (BMI) Hong Kong.

“Literasi sebagai praktik sosial mengakomodasi nilai moral, pengalaman budaya, dan kepentingan ideologis yang memengaruhi interaksi seseorang dengan teks.”

Selama ini, umumnya orang menganggap bahwa kegiatan literasi seperti membaca dan menulis hanyalah terbatas untuk kalangan terdidik atau mereka yang mencicipi bangku pendidikan formal. Di dalam buku ini, Sofie dan Tiwik—begitu Pratiwi biasa dipanggil—justru ingin meruntuhkan mitos literasi tersebut dengan membuka mata masyarakat bahwa literasi juga bisa berkembang bagi kaum marjinal, meski dalam praktiknya memiliki konsep yang berbeda.

Literasi pada lingkungan marjinal lebih menitik beratkan pada kultur budaya, konsep tradisional, dan tidak selalu bahwa literasi itu untuk modernitas. Dalam kajian literasi sebagai praktik sosial yang mereka lakukan, mereka menemukan satu benang merah dari kedua komunitas, yakni bahwa literasi juga dapat mengubah identitas seseorang.

“Tulisan bukan sekadar representasi diri, namun ternyata juga mampu mengubah identitas seseorang.” (halaman 87)

Literasi sebagai Corong

Dari komunitas BMI Hong Kong, ada kisah Rere yang aktif menyebarkan gagasannya lewat blog bertajuk Babu Ngeblog, bahwa seorang pekerja rumah tangga juga bisa menulis dan memanfaatkan teknologi. Selain Rere, ada juga BMI yang menekuni Pustaka Koper karena menyebarkan virus membaca lewat buku-buku yang dijajakannya menggunakan koper bagi sesama BMI.

Di kalangan anak jalanan, ada Idang yang ingin menjadi pelukis atau Elis yang ingin menjadi dokter lewat tulisan mereka tentang cita-cita, seolah sangat kontras dengan realita yang ada di depan mereka, menyuarakan apakah mungkin seorang anak jalanan yang tidak mengenyam pendidikan formal, pun memiliki uang yang cukup, bisa menjadi dokter?

Bagi anak jalanan, konsep pendidikan formal seringkali kurang cocok dengan karakter dan lingkungan mereka. Barangkali suatu saat kelak, ada sekolah dan kurikulum khusus bagi anak jalanan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga mereka juga bisa mengikuti pendidikan formal seperti anak-anak lainnya.

Bagi para BMI dan anak jalanan ini, literasi menjadi sebuah media perlawanan untuk menaikkan derajat sosial seseorang. Mereka ingin dunia mengetahui bahwa kaum marjinal juga bisa produktif, punya mimpi-mimpi yang tinggi dan tidak selayaknya selalu direndahkan. Di tangan mereka, literasi berfungsi memberikan kewenangan untuk menjadi aktor utama bagi kehidupannya, sehingga mereka berani bersuara untuk dirinya sendiri dan komunitasnya.

Kajian Literasi Baru

Sebetulnya, gagasan yang diangkat di dalam buku Suara dari Marjin ini bukanlah sesuatu yang baru. Literasi sebagai praktik sosial, setahu saya, sudah sejak lama dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Contohnya saja geliat literasi yang dilakukan oleh taman baca masyarakat atau komunitas literasi yang kerap merancang kegiatan-kegiatan membaca dan menulis bagi anggotanya. Mereka masuk ke kampung-kampung atau daerah pemukiman yang kurang akses terhadap buku bacaan, termasuk ke wilayah-wilayah yang hanya bisa diakses oleh perahu atau kapal.

Juga tentang konsep literasi yang mampu mengubah identitas seseorang atau yang kemudian menjadi corong dalam menyuarakan pendapat dan pemikiran telah lama ada dalam praktiknya. Di zaman penjajahan Indonesia dahulu, praktik literasi sudah lama menjadi media perlawanan menghadapi penjajah, hingga kemudian terbitlah masa Sumpah Pemuda yang oleh banyak kalangan dianggap sebagai periode baru kejayaan pemuda Indonesia yang berawal dari kegiatan literasi.

Setelah Indonesia merdeka, literasi dalam praktik sosial juga kerap dilakukan oleh partai-partai yang ada pada masa itu. Dengan menulis dan menerbitkan berbagai buku, selebaran, juga koran-koran berita, kelompok-kelompok ini kemudian mampu menggiring opini publik untuk melakukan perubahan sosial.

Dalam Islam sendiri, praktik literasi juga bukanlah sesuatu yang baru. Literasi juga menjadi senjata yang sangat ampuh dalam mengusung nilai-nilai Islam di kehidupan sosial.

Selain itu, kegiatan literasi dari kalangan ibu rumah tangga juga sudah banyak dilakukan. Istilah emak-emak menulis, yang notabene berprofesi sebagai ibu rumah tangga penuh, yang bagi sebagian kalangan posisi ini termasuk dipandang sebelah mata karena dianggap profesi yang kurang bergengsi, hanya tahu seputar urusan dapur dan kasur, sudah begitu familiar di Indonesia.

Mereka yang hanya berkutat pada pengurusan rumah tangga sudah memiliki banyak artefak literasi, yang kemudian menjadi ibu rumah tangga kreatif yang cukup popular dan memiliki personal branding yang tidak bisa dianggap biasa, membenturkan opini bahwa ibu rumah tangga tidak tahu apa-apa dibandingkan mereka yang berkarir di dunia kerja. Semuanya berangkat dari literasi. Bukankah ini termasuk praktik sosial?

Meski gagasan literasi sebagai praktik sosial bukanlah sesuatu yang baru, tetapi penelitian yang dilakukan kedua penulis ternyata lebih khusus yakni menggunakan teori Kajian Literasi Baru (New Literacy Studies) dengan pendekatan etnografik, bahwa literasi menjadi bagian dari interaksi keseharian yang melibatkan perilaku dan nilai dari orang-orang yang terlibat. Ini yang barangkali menjadi sesuatu yang beda dari pembahasan tentang literasi pada umumnya ada di masyarakat.

Dengan mengkhususkan subyek penelitian pada kaum marjinal, ini kemudian menjadi sebuah keunikan tersendiri karena tak banyak yang menyadari bahwa kaum marjinal ternyata mendapatkan manfaat yang sangat besar dari praktik literasi. Mungkin yang tampak muncul ke permukaan masih dari kalangan anak jalanan atau BMI ini saja. Siapa yang bisa menebak jika suatu saat nanti kaum buruh, petani, pedagang kecil, atau kalangan-kalangan yang selama ini merasa termarjinalkan bisa menyuarakan pemikirannya dan menggiring opini publik lewat literasi.

***

Rasanya saya tertinggal jauh dari para BMI Hong Kong yang sudah menerbitkan banyak buku. Mereka sangat produktif menulis di sela-sela pekerjaannya yang padat. Belum lagi yang menulis secara sembunyi-sembunyi dari majikannya. Saya merasa lebih kerdil.

Semoga siapapun yang mencintai dunia literasi bisa membaca buku ini untuk memberikan perspektif baru atas pemahaman literasi sebagai praktik sosial.

“Tidak mungkin memahami praktik literasi secara utuh tanpa mempertimbangkan kompleksitas kehidupan pelakunya.” (hlm 59)

Ini buku keren